by 近藤五百子

私が教員として勤務していたフロリダのギフティッドに特化した私立学校スクールには、私の娘も通っていました。

娘は4歳で入学しましたが、その際にギフテッドとして子供の才能を最大限に伸ばすためには、まず家庭学習の時間で最大限の成果を出すことが必要であること、

そしてそのためには、まずは親の教育からと言われました。

そもそも子どもたちは放課後にスポーツやお稽古ごとをしていますから、家庭での学習時間は大変限られています。

その限られた家庭学習の時間で最大限の成果を出すための親の講習を受講しました。

ギフテッドを育む環境をつくるために

その講習に先立ち、保護者と子供の両方に対して、アセスメント・テスト(診断テスト)が与えられました。

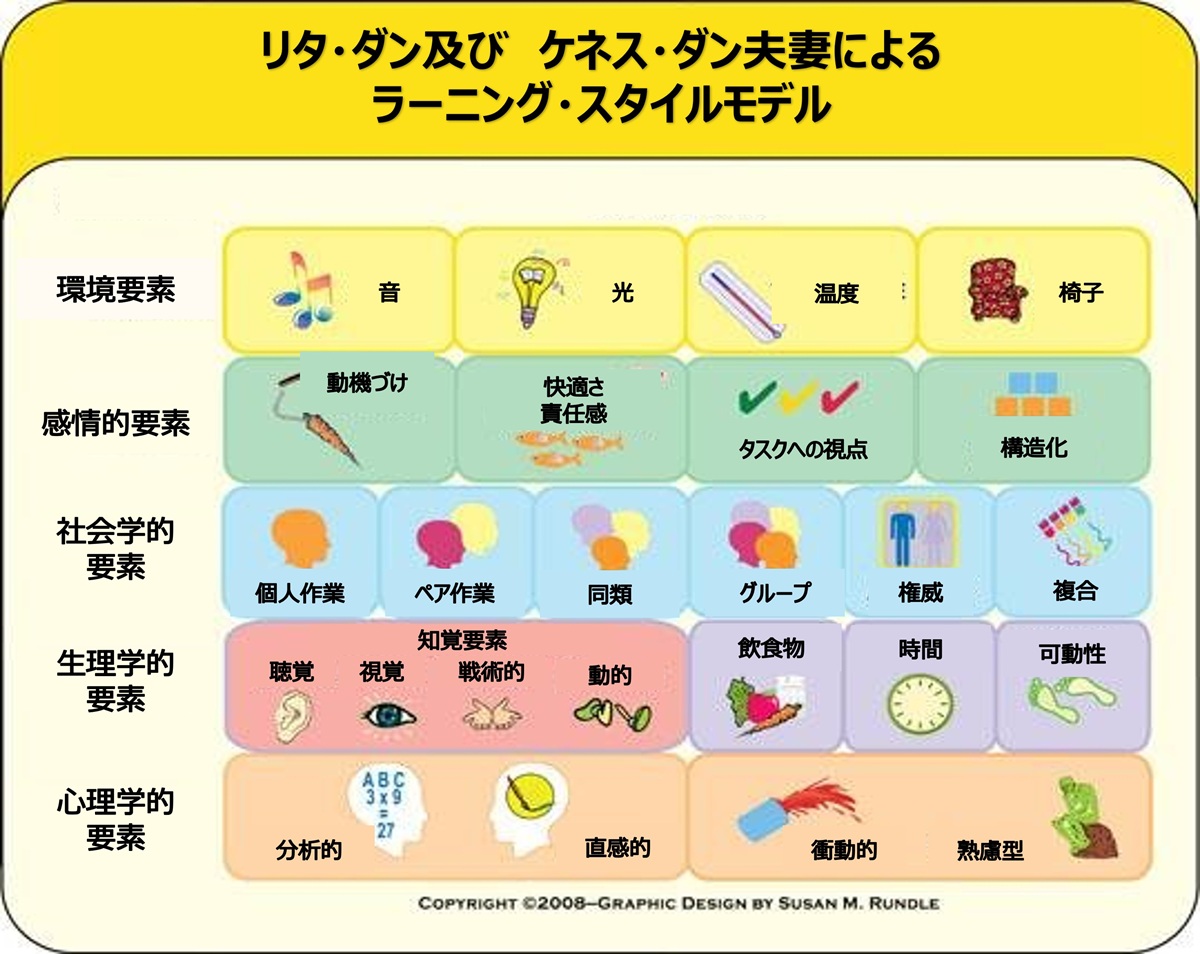

ダン博士夫妻の「ラーニング・スタイル」と呼ばれたその教育法のアセスメントでは、オンラインで約90分かけて親子それぞれの最適な学びの環境設定に関する設問に答えていきました。

設問は環境(知覚)、感情、社会学、生理学、そして心理学、これら5つの要素についてランダムに聞かれていました。

質問の具体例

具体的には、

☆学習時の快適な温度はどの位か、

☆太陽光と自然光、蛍光灯、電球(白球・LED)など、光の状態、

☆夜型か朝型か、

☆机がいいか、ソファがいいか、ベッドがいいか、

☆効果的な記憶には視覚が有効か、

☆聞いて覚える聴覚的な刺激が有効か、

☆空腹時と満腹時とどちらがいいか、

☆おやつを食べながらの学習の効率はどうか、

☆音楽があった方がリラックスして効果的か、

☆昼寝は必要か、

☆ある程度のプレッシャーがあった方がモーティベーションが上がるか、

☆自主的に行動するか、細かな指示があった方が良いか、

☆マルチタスクに向いているか、

☆グループ作業は得意か、

5つの大きな要素をランダムに、質問方法を変えながらの設問で それぞれがどの様なコンディションが一番効率が良いかを掘り下げて分析しました。

結果発表!

その結果を持ち寄って保護者会がありました。

お隣の保護者と自分の結果を見せ合うように言われ、数人の学びのスタイルが紹介されました。

「この人は朝型で、何かを食べながら作業するとリラックスして生産性が上がる」

「この人は夜型、机よりもベッドの上で腹ばいになって本を読むのが一番充実して記憶の効率がいい」

ちなみに私の結果は:

環境要素 音楽や音はNG、太陽光や蛍光灯は苦手、ちょっと暗めが集中できる。机の上での作業が良い。

感情的要素 細かい指示に従うよりも、自由度が高い方がモーティベーションがあがる。

社会学的要素 小規模なグループの方が作業しやすく、大人数での行動は不向き。

生理学的要素 完全に夜型で、空腹でもおやつは不要。だが飲み物は必要。

心理学的要素 中庸型

私はこんなタイプで、物理的環境要因が、かなり突出して影響が大きかったです。

誰のラーニング・スタイルが一番!?

そして校長先生が衝撃の質問!

「みなさん、誰のラーニング・スタイルが一番良いと思いますか?」と尋ねました。

みんなが言葉に詰まる中、校長先生は

「ラーニング・スタイルに相対的な比較や評価はあり得ません。

あなたのラーニング・スタイルがあなたにとってはベストなのです。

同じ事が皆さんのお子さんにも言えます。

あなたのスタイルはあなたのものであり、子供にはそれぞれの子供にとってのベストなスタイルがあります。

あなたのスタイルを決して押し付けないでください。

1日は24時間、その間、自宅で学習する時間は限られています。

その数時間を効果的に利用するためには、子供のラーニング・スタイルをよく理解し、それをリスペクトし、限られた時間内で最大の生産性をあげられるように家庭で努力してください。」

このように指導しました。まさに、目から鱗、衝撃でした。

家庭学習においては生産性、効率が最優先

このアセスメント結果を親子で受け、自分の子供のアセスメント結果、個々の学びのスタイルをリスペクトするように指導されました。

行儀が悪いから・・・とか、食べながら勉強すると机が汚れるから・・・というのは生産性のためには百害あって一利なしと言われました。

但し、子供の場合は成長するにつれて、診断結果が変わる場合が多々あるとのこと。

きちんと子供の様子を観察し、「自分のものさし」ではなく、「生産性」を基準に判断するようにと指導されました。

私を含め日本ではかなり画一的なしつけの中で育っているので、きちんと椅子に座って机に向かい・・・と本人の独自のスタイルが環境によって矯正されている場合が多いのではないかと思います。

但し、ギフテッド児や発達障害児の場合は、特有のラーニング・スタイルを持ち合わせている場合が多いため、それぞれのラーニング・スタイルを特に注視して、家庭でも教育現場でもそれをリスペクトしていくことが大切なのです。

米ハイテク企業に見るラーニング・スタイルの実践

このようなラーニング・スタイルは、アメリカのハイテク企業を中心に取り入れられています。

「優秀なスタッフが限られた時間内で最大の生産性で職務を遂行する」という事が会社としての生産性に大きく影響するからです。

アメリカのハイテク企業はギフテッド人材を積極的に採用しているため、これらラーニング・スタイルの要素を上手にマネジメントに組み合わせています。

職場環境への配慮としては、ギフテッド人材には光や音、人の気配などに敏感な人が多いので、机の位置などがとても重要です。

パティションに囲まれたブース、またはオープンスペースを選べるようにしたり、採光やライトも、太陽光、蛍光灯、薄暗い照明など、オフィス内で個人個人に最適なスペースを選べるように工夫されたりしています。

職場の物理的環境を多様化して、選択肢を個人に与えることによって、それぞれが自分にとって一番効率よく職務が遂行できるように工夫がなされています。

デスクやテーブルだけでなく、ソファや立ち席デスク、エクササイズ・マシン、シャワールームなど、多様化したワークスタイルが展開しています。

オラクルでは1990年代から日本法人でもオフィス内で緑を増やしたり、水槽を設置したり、犬を飼うことによってストレスの軽減やリラクゼーション、社員間のコミュニケーションを促していました。

これだけ職場の環境整備に力を入れているのです。

勤務形態のマネジメント

勤務形態にもラーニング・スタイルは生かされています。

フレックスな勤務時間はもちろんですが、朝型、夜型の人を考慮した勤務体制、昼間のお昼寝時間など、個人にあわせた働き方が選べるように生理学的要素を考慮した職場もあります。

Googleは、従業員の健康と生産性のために「ナップポッド」と呼ばれる特別な昼寝用スペースを提供しています。

NIKEやUBERにも同様のスペースがあり、従業員の生産性向上のためのお昼寝タイムはポピュラーになりつつあります。

食事や休憩の時間なども、個人差がありますので、個人のペースで行えるように配慮され、個人の生理的ニーズに自然体で業務を行えるようにし、生産性向上、や適正な健康や精神の管理をしています。

そして、心理学的、社会的な要素も加味し、できるだけ個人の仕事のペースをリスペクトする業績マネジメント方法も開発されています。

インテルが生み出したタスク管理のシステムなのですが、日々の細かな業務管理ではなく、タスク内容と締め切りを明確にして、その評価をしていくシステムです。

個人のペースで仕事をしてもらうことで、生産性とモーティベーションの向上につながり、GAFAMの半数以上が導入しています。

米ハイテク企業のトップはギフテッド

アメリカのハイテク企業で、この様な新しい取り組みがなされている背景には、ギフティッド人材を多く採用する企業のトップが、ギフティッドであるという事なのです。

自身がギフティッドなので、ギフティッド社員の特性をよく理解しているといえるでしょう。そういう意味で先進的な環境や働き方が整備されてきたといえます。

皆さんのご家庭でもアメリカハイテク企業に倣い、ラーニング・スタイルを活かした家庭環境を整えてみてはいかがでしょうか。

ラーニング・スタイル その後

ちなみに我が家では、ラーニング・スタイルをきっかけに、以下のようにルールを変更しました。

☆勉強机を使わず、リビング(キッチンとつながっている)のソファの前に大きなコーヒーテーブルを買って、そこでビーンバッグに座って学習。

☆ソファに寝転んで読書・宿題もOK

☆CDをかけてもOK

☆勉強中の飲食OK。その代わり、片付けはきちんとする。

☆宿題は締め切りを確認。進捗状況は自主報告。成績は自己責任。

年齢があがると共にコンピュータでの作業が多くなり(5年生でマックブック支給)、机での作業が少しだけ多くなりました。

しかし、大学生の今では、ソファに座って膝の上にコンピュータを乗せたり、ベッドの上で腹ばいで作業したりするのが一番楽だとのこと。

腹ばいになって器用にキーボードを叩いているのを見ると、苦しそうに見えるのですが・・・。

今では大学のテキストはほぼオンライン。

時代の変遷とともに、教育方法も変わり、目をみはるばかりです。

しかし、うちの娘のラーニング・スタイルは、4歳のころからあまり変わっていないように思えます。

抜きん出たギフテッドではありませんが、彼女らしく伸び伸びと育ったのは、良い学校に恵まれ、後天的にギフテッドの能力を引き出して頂いたからだと感謝しています。

話は戻りますが、このアメリカのギフテッド学校では、以上の理由から、かなり自由度が高い教育が行われていました。

特に低学年の教室にはロフトがあったり、ビーンバッグで読書もできたり。

急激な血糖値の上下を抑えるために、授業に影響のない範囲で間食も許されていました。

「こういう教育で一般社会に通用するのか」。

アメリカですら、そんな意見が聞かれました。

驚くことに、フロリダのその学校では規律を学びながら心身を鍛えるため、テコンドーの授業が必須になっていました。

「従わなければならないルール」があるという事をテコンドーを通して学んでいます。

自由度の高いラーニング・スタイルを「規律一筋」のテコンドーの導入によってバランスをとっていたのです。

そしてEQの高いギフテッドの子供だからこそ、タスク遂行に集中し、自由なスタイルが生産性向上につながったと言えるでしょう。

日本のお子さんは、もう十分すぎるほど「規律」の部分は教え込まれているのではないかと思います。

このラーニング・スタイルを取り入れることによって、独自の最適スタイルをお作りになれるのではないかと思います。

どうか皆様のご家庭でも、お子さんのラーニング・スタイルをリスペクトして、家庭での学習生産性向上に挑戦してください。