by 近藤五百子

ギフテッドのマインドセットを養う

現代社会は、ますますグローバル化が進んでおり、ギフテッドの子どもたちが国際的な視野を持つことはますます重要になっています。

この広い視野で固定観念に囚われず、新しい視点で問題を解決する能力は、これからの世界で成功するために欠かせません。

アメリカには世界各国から様々な文化を持つ外国人が移民し、その子どもたちがアメリカ人として育っていき、GAFAMに象徴されるような巨大なグローバル・ビジネスを起こして世界経済を牽引しています。

そのアメリカの経済の根底を支えるグローバルマインドセット、その教育の根本にはThink outside the boxという考え方があるのです。

“Think outside the box” は、創造性や革新性を象徴する言葉で、直訳すると「箱の外を考える」となります。

日本流に言えば「枠にとらわれずに創造的なアプローチをする」「常識にとらわれずに考える」「発想の転換」「斬新なアイデアを出す」「新しい視点を持つ」という事でしょうか。

このフレーズは、枠にはまった考え方を超えて、新しいアイデアや解決策を生み出すとして、アメリカで頻繁に用いられます。

アメリカの教育に組み込まれているアプローチ

通常、人々は自分たちの経験や先入観、文化的な制約などから、一定の枠組みの中で問題を解決しようとします。

しかし、”Think outside the box”の考え方を用いることで、新しい角度から問題にアプローチしたり、従来の方法では想像できなかった解決策を見つけることができるのです。

このフレーズは、ビジネス、芸術、科学など、様々な分野で広く使用されていますが、実は子供の頃からアメリカの教育の中に組み込まれているのです。

アメリカの学校では、他の子が考えつかない事を考えたり、奇想天外なプロジェクトを企てたりする事を称賛し、日常的に創造性を重んじる教育がなされています。

最終的な結論が正解であるかが重要なのではなく、何故そういう結論に行き着いたのか、その過程を説明し、自分なりの意見を組み立て、論じるディベートが大変盛んに行われています。

私の勤めていたフロリダ州のギフティッド・スクールでは、Think outside the boxの教育が徹底されていました。

子どもたちは大いに”想定外”を謳歌し、大人はそれらに驚きの声をあげ、認め、褒め、育んでいました。

箱の中のニッポン

日本でも創造性、独創性を重んじるという掛け声はありますが、実際はどうでしょう。

創造性の重要性は皆さんも十分認識なさっていらっしゃり、社会も徐々に変化をしているとは思いますが、実際にはその真逆の暗黙のルールで日本社会は縛られてはいないでしょうか。

ちなみに「型破り」をネットの同義語辞典で見てみましょう。

「常識外れ、風変わり、奇矯、エキセントリック、奇抜、突飛、奇想天外、、変、変則的、変則、 変格、、、」など。

アメリカでは超がつくほどポジティブな「型破り」は、日本においてはざっとこんなにネガティブな語句が並びます。

これだけでも日本社会で型破りがどれほど冷遇されているかおわかりいただけますでしょうか。

イノベーションと声高々に叫ばれても、大きな変化には抵抗勢力が反対し、未だに前例主義が謳歌していませんか。

日本の皆さんはお気づきか分かりませんが、外からみた日本社会は正にThink INSIDE the boxなのです。

日本の教育は正にアメリカの真逆、よほど突出した才能を有していない限り、「箱の中にいかに上手に収まるか」という事に価値が見出されているように映ります。

就職活動をとっても、アメリカ人の学生は「いかに自分が他の学生を違うか」をアピールします。

一方、日本人の学生はほぼ同様のスーツや持ち物で突出しない様に気を配り、面接ではいかに周囲と調和して仕事を遂行できるかを語ります。

「きちんと御社の箱に中に収まります」とアピールしているのです。

箱社会の表裏

日本の人々は幼い頃から社会が作り出した期待に応えるべく、同じ価値観を持って行動することによって、社会の秩序が整えられてきました。

その「箱」の中は暗黙の了解によって、実に整然と整理整頓されています。

その結果、大変ポジティブな結果が社会に生もたらされてきました。

日本は類をみないほど凶悪犯罪の少ない安全な社会となり、緻密で優秀な労働力が提供されています。

暗黙の了解で、レジに並ぶ時はすみやかに済ませる準備をし、順番や時間をしっかり守り、共通した道徳心が備わり、正直者・・・という素晴らしい文化が成り立っているのです。

これは他国が真似をできない輝かしき日本の文化なのです。

但し、違う角度から見ればこれによってグローバル社会への対応や柔軟性が阻まれてしまっているのです。

型にはまれない人々ははじき出されてしまい、格差が生まれ、イノベーションが抑制され、今後の日本経済にとっても足かせとなってしまっている社会構造が形成されています。

子供の遊びにみる日米の違い

抽象論では分かりにくいかもしれませんので私の娘の話で恐縮ですが、例を挙げたいと思います。

娘は両親とも日本人ですが、アメリカ生まれ、アメリカ育ちです。

アメリカでは現地校に通い、小学校に入学した頃から毎年夏に日本に帰り、地元の小学校に体験入学をしていました。

家庭内では日本語でしたが、それ以外は全部英語で過ごしていました。

日本に一時帰国の折に地元のお友達も増え、放課後に公園に遊びに行くようになったある日、娘がぷんぷん怒って帰ってきました。話を聞くとー

ケードロという遊びを教えてもらって、みんなで毎日のように公園で遊んでいたある日、娘が「今日はこのルールをちょっと変えて、こうやってあそばないか」と提案したそうです。

いつものやり方に変化をつけたかったそうです。

アメリカでは日常的にアイデアを出しながら遊びをアレンジしていく事が行われていたので、みんな乗ってきてくれると思ったのに、全員が全員、「それはケードロじゃない」と言って拒否したのだそうです。

そしてアレンジしようとした娘のことを「ルールが守れない子」として攻めたそうです。

娘は一生懸命説明しても一人も賛同者がいなかったので、ガッカリするばかりでなく、日本の友達には受け入れてもらえない、と涙して帰ってきました。

日本では子供の遊びすら「箱の中」なのでした。

期待に応える日本 VS 「型破り」を楽しむアメリカ

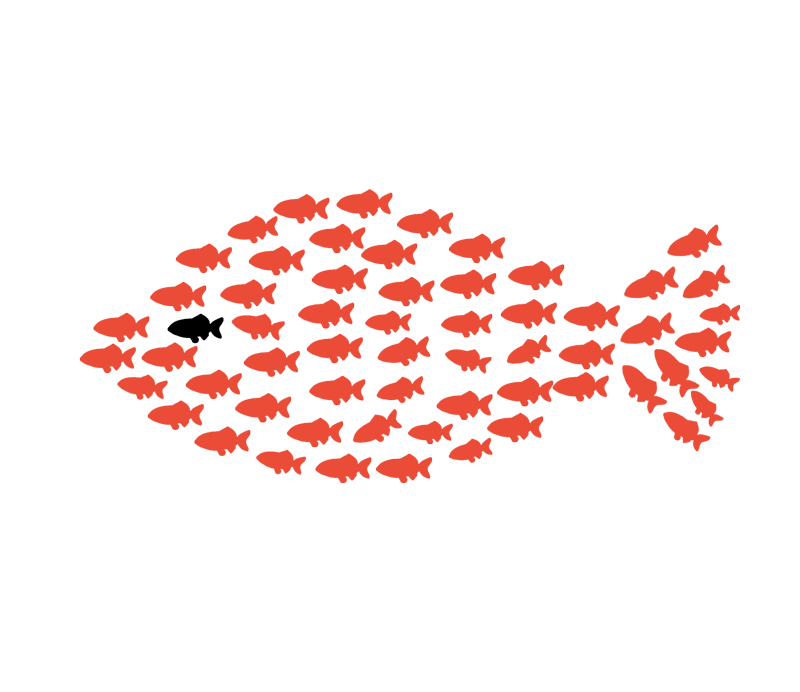

もうひとつ、娘が国語の教科書で「スイミー」を勉強していた時です。

先生は教科書を途中からクリップでとめて、先のストーリーの展開が分からないようにして途中まで読むように指導されました。

注)「スイミー」は、一匹だけ黒い小魚のスイミーが、大きなクジラに対抗するために、赤い小魚たちをまとめて巨大な魚の群れに化けて、一丸となって協力する物語です。

多くの赤い小魚がクジラに追われ、飲み込まれてしまっても、黒いスイミーは逃げ切りました。

先生は「なぜクジラはスイミーを飲み込まなかったのか」と生徒に問いました。

手をあげたほとんどの子供が「スイミーがすばしこかったから」という模範回答を口々に発言したそうです。

そんな中でうちの娘は「他の子供たちとは違う答えを言おう」と思って考えたそうです。

そして

「スイミーはクジラと同じ黒色だったので、クジラは自分の子供だと思ったから食べなかった」と言ったそうです。

他の子どもたちは、模範回答ではない娘の答えをきいて、「あの子だけ間違えた!」「変な答え!」として、大きな声で笑ったそうです。

日本の子どもたちは教科書どおりの正解を答えようとしました。

アメリカ育ちの娘は、他に類のないユニークな答えを探しました。

これがboxの中に収まることを教える教育と、boxの外を奨励する教育の違いなのです。

Think outside the box の実践:ギフテッドを育む

枠の中で育った子どもたちは、物事を正誤で判断する傾向があります。

枠の外を特異なものとし、無意識に間違いであると拒否してしまいます。

これが社会の単位になると、前例主義や、同調圧力につながり、社会的偏見、過労、いじめ、格差が生み出されてしまいます。

そして、この様な枠の中のメンタリティを持って育った人が世界に出たときには、個人としての判断力やリーダーシップが乏しく、異文化の人々との交流の際には積極性がない内弁慶になってしまいます。

世界の舞台に立とうとする日本のお子さんの教育には、今こそThink outside the boxの実践を提言したいと思います。

この概念は後天的にも身につけられるものですし、ご家庭や職場でも実践していただけると思います。

CLUBギフテッドでは、どのように実践していくかを質問をお受けしながら具体的にお伝えして、ギフテッドを育てる家庭教育のキーポイントを紹介させていただきます。